признаки и профилактика, как помочь школьнику

Каждые родители хотят вырастить своих детей умными, талантливыми и успешными. Однако благие намерения иногда приносят больше вреда, чем пользы. Чрезмерная нагрузка в школе, масса дополнительных факультативов приводят к переутомлению ребенка. А это в свою очередь чревато ухудшением успеваемости в школе и даже возникновением проблем со здоровьем.

Каждые родители хотят вырастить своих детей умными, талантливыми и успешными. Однако благие намерения иногда приносят больше вреда, чем пользы. Чрезмерная нагрузка в школе, масса дополнительных факультативов приводят к переутомлению ребенка. А это в свою очередь чревато ухудшением успеваемости в школе и даже возникновением проблем со здоровьем.

Оглавление: Что такое утомление? Признаки переутомления у школьника Причины возникновения переутомления Профилактика переутомления - Сколько должен спать школьник? - Правильная организация учебного процесса - Свободное время и питание школьника

Что такое утомление?

Утомлением называют такое состояние, которое формируется вследствие напряженной умственной или физической нагрузки. Утомление, прежде всего, проявляется снижением работоспособности и субъективным ощущением слабости.

Основным механизмом развития утомления является изменение соотношения тормозных и возбудительных процессов в мозге. Утомление протекает в две фазы:

- Первая фаза — возбуждение нервной деятельности;

- Вторая фаза — торможение нервной деятельности.

В первой фазе происходит ослабление процессов торможения и на первый план выступают реакции возбуждения. Как это проявляется? Ребенку сложно удерживать внимание. Он то и дело отвлекается на посторонние разговоры, что-то выкрикивает, смеется. Отмечается и двигательное возбуждение. Школьнику буквально сложно усидеть на месте, он ерзает на стуле, вскакивает с места. Также утомление проявляется тем, что малыш начинает вертеть в руках ручку, рисовать что-то в тетрадке, ни с того ни с сего почесываться или гримасничать.

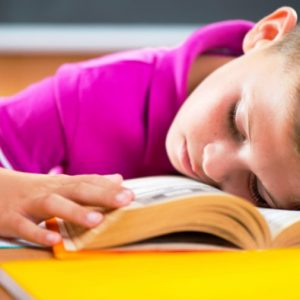

Во второй фазе процессы возбуждения угнетаются и преобладают процессы торможения. На этом этапе утомление очень хорошо заметно. Ребенок становится вялым, зевает и потягивается, может подпирать голову рукой или вовсе обессилено лечь на парту. Школьник не принимает участие в дискуссии, а на вопросы учителя отвечает вяло и невпопад.

Признаки переутомления у школьников

Утомление является защитной реакцией организма, развивающейся в ответ на чрезмерную физическую и умственную нагрузку. Это нормальное состояние. Признаки утомления бесследно исчезают после отдыха, и ребенок снова становится активным и способным к обучению.

Когда же ни смена деятельности, ни продолжительный отдых или сон не приводят к исчезновению этих признаков — говорят о развитии переутомления. По большому счету переутомление — это продолжительное, накопившееся утомление. Это уже патологическое состояние, которое создает предпосылки к развитию нервно-психических, а также соматических заболеваний.

Признаками переутомления являются:

- Снижение умственной работоспособности — ребенок с трудом запоминает новый школьный материал, допускает ошибки при выполнении заданий, ухудшается успеваемость;

- Выраженные психические расстройства, проявляющиеся бессонницей, плохим аппетитом, повышенной тревожностью малыша, появлением страхов, плаксивостью, эмоциональной лабильностью;

- Вегетативные нарушения — колебания артериального давления, аритмия, головные боли;

- Снижению реактивности организма — частые простудные заболевания.

Причины возникновения переутомления

При правильно организованном режиме работы и отдыха, а также умеренных физических и умственных нагрузках переутомление ребенку не грозит. Наиболее часто к появлению утомления приводят такие факторы:

Несбалансированный режим дня;

Несбалансированный режим дня;- Недосыпания;

- Недостаточное пребывание на свежем воздухе;

- Отсутствие физических нагрузок;

- Большой объем учебной информации, получаемый ребенком в школе и на факультативах;

- Длительные однообразные занятия;

- Отсутствие чередования труда и отдыха.

Профилактика переутомления у школьников

Переутомление – это состояние, которое негативно сказывается не только на успеваемости малыша, но и на его здоровье. А поэтому допускать развития утомления крайне нежелательно. Родителям нужно вовремя остановиться в стремлении вырастить из ребенка гения. Когда у ребенка буквально каждый час расписан занятиями в школах раннего развития и всевозможных кружках — переутомления избежать не удастся. С таким большим объемом учебной информации малыш попросту не способен справиться.

Рекомендуем прочитать: Переутомление – причины, признаки, лечение у взрослых и детей

Сколько должен спать школьник?

Стоит помнить, что для нормального развития ребенка очень важно организовать режим труда и отдыха. У малыша должен быть полноценный сон, причем продолжительность сна различна для разных возрастных групп. Так, ночной сон для младшеклассников должен длиться десять часов, а для школьников средних классов — девять часов. Отход ко сну — не позже 22.00. При этом ко сну нужно подготовить ребенка: не подпускать поздно вечером к компьютеру, проветрить комнату. Кроме того, первоклашкам не стоит игнорировать и дневной сон.

О правилах здорового детского сна рассказывает педиатр, доктор Комаровский:

Правильная организация учебного процесса

При организации режима дня нужно учитывать физиологические подъемы работоспособности в течение суток. Так, максимальная работоспособность наблюдается в период между 8-12 и 16-18 часами. В утреннее время ученики очень хорошо воспринимают школьную информацию, ну а в период 16-18 часов вечера необходимо запланировать выполнение домашних занятий.

При организации режима дня нужно учитывать физиологические подъемы работоспособности в течение суток. Так, максимальная работоспособность наблюдается в период между 8-12 и 16-18 часами. В утреннее время ученики очень хорошо воспринимают школьную информацию, ну а в период 16-18 часов вечера необходимо запланировать выполнение домашних занятий.

Правильно организованное рабочее место позволит ребенку быстро и эффективно делать домашнее задание, не испытывая при этом усталости.

Обратите внимание

Рабочее место малыша дома также нужно обустроить должным образом. Стол должен располагаться на уровне солнечного сплетения школьника, а стул — быть удобным и обязательно со спинкой. Рабочее место нужно располагать в освещенной части комнаты, также необходимо водрузить на стол лампу.

Очень важно чередовать виды деятельности. Не зря говорят, что лучший отдых — это смена деятельности. Во время выполнения домашних занятий нужно делать небольшие физкультминутки. Ребенку стоит встать, немного размяться. Особенно хорошо будет, если родители будут делать физкультминутки с малышом в игровой форме. Ну а проведение гимнастики для глаз позволит снять напряжение с органа зрения.

Свободное время и питание

Записывая ребенка на многочисленные факультативы и кружки, родители лишают малыша свободного времени. А ведь это время необходимо школьнику для того, чтобы отдохнуть и восстановить свои ресурсы. Но свободное время нужно проводить с пользой, а не за компьютером или планшетом. Ежедневный режим дня обязательно должен включать прогулки на свежем воздухе, даже в холодную пору года.

Записывая ребенка на многочисленные факультативы и кружки, родители лишают малыша свободного времени. А ведь это время необходимо школьнику для того, чтобы отдохнуть и восстановить свои ресурсы. Но свободное время нужно проводить с пользой, а не за компьютером или планшетом. Ежедневный режим дня обязательно должен включать прогулки на свежем воздухе, даже в холодную пору года.

Не стоит забывать и о правильном питании. Детский организм растет очень быстро и нуждается в полезных веществах. Питание должно быть сбалансированным и полноценным. Кратность приемов пищи 4-5 раз в день. При этом последний прием пищи должен быть не позже, чем за два часа до сна.

Родителям стоит помнить, что своевременная профилактика переутомления поможет ребенку эффективнее осваивать школьные предметы, расти здоровым и счастливым ребенком.

Григорова Валерия, врач, медицинский обозреватель

Загрузка…

Загрузка… Особенности умственного утомления и переутомления — КиберПедия

При длительной или напряженной умственной деятельности наступает – утомление,т.е. временное снижение работоспособности человека в процессе умственной деятельности.

С биологической точки зрения утомлениепредставляет собой сложное состояние организма, вызывающее временное ухудшение функционального состояния, выражающееся в снижении работоспособности, в неспецифических изменениях физиологических функций и в ряде субъективных ощущений, объединяющихся чувством усталости.

Усталость –субъективное восприятие специфического ощущения утомления, выражающееся в желании прекратить или уменьшить нагрузку.

Начальные признаки утомления вызывают развитие состояния торможения в коре головного мозга, биологически необходимого для предотвращения истощения энергетических запасов нервных клеток. Начало утомления является своеобразным сигналом к прекращению работы для физиологического восстановления. Однако этот сигнал человек может блокировать волевым усилием, мобилизующим физиологические резервы организма, и продолжить работу в течение более или менее длительного времени. В этом случае само утомление не ликвидируется, а лишь отдаляется по мере исчерпания волевого напряжения.

Таблица 3

Внешние признаки утомления при умственной работе (по С.А. Косилову)

| Объекты наблюдения | Утомление | ||

| незначительное | значительное | резкое | |

| Внимание | Редкие отключения | Рассеянное, частые отвлечения | Ослабленное, реакция на новые раздражители отсутствует |

| Поза | Непостоянная, подтягивание ног и выпрямление туловища | Частая смена поз, повороты головы в стороны, облокачивания, поддержание головы руками | Стремление положить голову на стол, вытянуться, откинувшись на спинку стула |

| Движения | Точные | Неуверенные, замедленные | Суетливые движения рук и пальцев, ухудшение почерка |

| Интерес к новому материалу | Живой интерес, задают вопросы | Слабый интерес, отсутствие вопросов | Полное отсутствие интереса, апатия |

Умственное утомление — это объективное состояние организма, а умственная усталость — субъективное чувство человека. Усталость можно приглушить эмоциональным подъемом, усилением интереса к работе. В возбужденном состоянии можно не заметить утомления. Так, несмотря на то, что экзамены у студентов проходят в конце семестра, когда они утомлены, эмоциональный подъем в день экзамена бывает настолько большим, что временно снижает чувство усталости. Успешная сдача экзамена еще больше мобилизует студента, неудача иногда может привести к депрессии. После сессии у студентов нередко наблюдается нервное переутомление. Особенно у тех, кто мало и не систематически трудился в течение семестра и выполнявших, несмотря на усталость, огромную работу непосредственно перед экзаменом. В результате нервная перегрузка бывает настолько значительна, что для ее снятия требуется вмешательство врача.

Специфическая особенность интеллектуального труда состоит в том, что даже после работы мысли о ней не покидают человека, «рабочая доминанта» полностью не угасает, вызывая более длительное утомление нервной системы, ее истощение. И в свободное время врача не оставляют мысли о сложном больном, инженера преследуют чертежи, планы, исследователь вновь и вновь мысленно анализирует результаты неудавшегося опыта. Не умеющий думать в рабочей комнате для нескольких человек, решать творческие задачи на людях специалист компенсирует бесполезно затраченные усилия уже дома, пытаясь соображать несвежей головой за счет времени, отведенного на отдых.

Когда продолжительность отдыха после умственного утомления недостаточна для полного восстановления работоспособности человека и функционального состояния его организма возникает переутомление. Основной причиной переутомления является нарушение режима работы и отдыха, т.е. при напряженной умственной деятельности имеет место недостаточный или неполноценный отдых.

В развитии переутомления выделяют несколько степеней: начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое (тал. 4).

При выраженной и особенно тяжелой степени переутомления характерны:

— чувство усталости, отмеченное уже перед началом работы;

— отсутствие интереса к работе и окружающей обстановке;

— апатия;

— повышенная раздражительность и неадекватность реакции на шутки и реплики товарищей;

— снижение аппетита;

— головокружение и головная боль.

Состояние переутомления развивается постепенно на фоне неполной компенсации затрат организма на умственную работу. Начинает сокращаться по времени период оптимальной работоспособности и продолжение работы требует от человека наращивания волевого напряжения. Снижается качество работы, увеличивается число систематических ошибок, которые раньше не имели места, затрудняется решение даже относительно легких умственных задач, замедляется выполнение профессиональных приемов и навыков. Появляется чувство усталости, отмечаемое уже перед началом рабств, отсутствие интереса к выполняемой деятельности и окружающей обстановке, апатия, повышенная раздражительность и неадекватная реакция на шутки и реплики товарищей, снижение аппетита, головокружение и головная боль. По данным К.К. Платонова при выраженном переутомлении наблюдается нарушение сна в 65% случаев, быстрая утомляемость — в 40%,повышенная раздражительность — в 32%,понижение аппетита — в 27% и головная боль — в 26%.

Таблица 4

Характеристика степеней переутомления (по К.К. Платонову)

| Симптом | Степень переутомления | |||

| начинающееся | легкое | выраженное | тяжелое | |

| Снижение дееспособности | малое | заметное | выраженное | резкое |

| Появление ранее отсутствовавшей усталости при умственной нагрузке | при усиленной нагрузке | при обычной нагрузке | при облегченной нагрузке | без видимой нагрузки |

| Компенсация понижения дееспособности волевым усилием | не требуется | полностью | не полностью | не значи-тельно |

| Эмоциональные сдвиги | временное снижение интереса к работе | временами неустойчи-вость настроения | раздражи-тельность | угнетение, резкая раздражи-тельность |

| Расстройство сна | трудно засыпать или просыпаться | многим труднее засыпать, просыпать-ся | сонливость днем | бессон-ница |

| Снижение умственной работоспособ-ности | нет | трудно сосредото-читься | временами забывчи-вость | заметное ослабление внимания и памяти |

| Профилакти-ческие мероприятия | упорядочение отдыха, физкультура, культурные развлечения | очередной отпуск или отдых | необходимо ускорение очередного отпуска и организо-ванного отдыха | лечение |

Устранение и профилактика утомления возможны за счет оптимизации физической, умственной и эмоциональной активности организма. Необходимы активный отдых, переключение на другие виды деятельности, использование средств восстановления.Физиологические процессы, обеспечивающие восстановление измененных при выполнении определенной работы функций организма, называются восстановительными. Во время выполнения работы преобладают процессы ассимиляции, а восстановление энергетических ресурсов может происходить даже с превышением исходного уровня (суперкомпенсация). Это явление имеет огромное значение для повышения тренированности организма, обеспечивая в конечном итоге повышение работоспособности.Схематично процесс восстановления можно представить в виде трех взаимодополняющих процессов:- устранение нарушений в системах нейрогуморального регулирования;- выведение продуктов распада, образовавшихся в результате проведенной работы в тканях и клетках организма;- выведение продуктов распада из внутренней среды организма.Рациональное сочетание нагрузок и отдыха — необходимое условие сохранения и активизации восстановительных процессов.Дополнительными средствами восстановления могут быть: личная гигиена, сбалансированное питание, массаж и самомассаж, баня или сауна, применение биологически активных веществ (витаминов).

4.4. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния студентов

Динамика учебного процесса с его неравномерностью распределения нагрузок и интенсификацией во время экзаменационной сессии является своего рода испытанием организма студентов. Происходит снижение функциональной устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, возрастает негативное влияние гиподинамики, нарушений режимов труда и отдыха, сна и питания, интоксикации организма из-за вредных привычек; возникает состояние общего утомления, переходящее в переутомление.

Позитивный характер изменений умственной работоспособности достигается во многом при адекватном для каждого индивида использовании средств физической культуры, методов и режимов воздействия. Обобщенными характеристиками эффективного внедрения средств физической культуры в учебный процесс, обеспечивающих состояние высокой работоспособности студентов в учебно-трудовой деятельности, являются:

— длительное сохранение работоспособности в учебном труде; ускоренная врабатываемость; способность к ускоренному восстановлению;

— малая вариабельность функций, несущих основную нагрузку в различных видах учебного труда;

— эмоциональная и волевая устойчивость к сбивающим факторам, средняя выраженность эмоционального фона;

— снижение физиологической стоимости учебного труда на единицу работы.

Большие физические и умственные нагрузки приводят к общему утомлению, зачастую снижая умственную работоспособность студентов.

К средствам физической культуры относятся: физические упражнения, оздоровительные силы природы (солнце, воздух, вода), гигиениеские факторы (режим труда, сна, питания, санитарно-гигиенические условия). Исследования показывают, что использование средств физической культуры в объеме 9-12 часов в неделю или 1,3-1,8 часов ежедневно создает устойчивые предпосылки к физическому совершенствованию студентов.

Существуют разнообразные формы использования двигательной деятельности в активном отдыхе в режиме учебно-трудового дня: утренняя гигиеническая гимнастика, физкультурная пауза, микропаузы в учебном труде студентов с использованием физических упражнений (физкультминуты).

Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) является наименее сложной, но достаточно эффективной формой для ускоренного включения студентов в учебно-трудовой день. Она ускоряет приведение организма в работоспособное состояние, усиливает ток крови и лимфы во всех частях тела и учащает дыхание, что активизирует обмен веществ и быстро удаляет продукты распада, накопившиеся за ночь. Систематическое выполнение зарядки улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, способствует более продуктивной деятельности коры головного мозга. Ежедневная УГГ, дополненная водными процедурами — эффективное средство повышения физической тренированности, воспитания воли и закаливания организма.

Физкультурная пауза является действенной и доступной формой. Она призвана решать задачу обеспечения активного отдыха студентов и повышения их работоспособности. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что после второй пары учебных часов умственная работоспособность студентов начинает снижаться. Спустя 2-3 часа после завершения учебных занятий работоспособность восстанавливается до уровня, близкого к исходному в начале учебного дня, а при самоподготовке вновь отмечается ее снижение. С учетом динамики работоспособности студентов в течение учебного дня физкультурная пауза продолжительностью 10 мин. рекомендуется после 4-х часов занятий и продолжительностью 5 мин. — после каждых 2-х часов самоподготовки, т.е. в периоды, когда приближаются или проявляются первые признаки утомления. Проводиться она должна в хорошо проветриваемом помещении. Физические упражнения подбираются так, чтобы активизировать работу систем организма, не принимавших участие в обеспечении учебно-трудовой деятельности. Исследования показывают, что эффективность влияния физкультурной паузы проявляется при 10-минутном ее проведении в повышении работоспособности на 5-9%, при 5-минутном — на 2,5-6%. Физкультурная пауза состоит из 5-7 упражнений.

Студентам предлагается следующий комплекс физкультурной паузы:

1-е упражнение — потягивание. Темп медленный. 5-6 раз.

2-е упражнение — наклоны назад и повороты туловища. Темп средний. 3-4 раза.

3-е упражнение — наклоны вперед. Темп средний. 6-10 раз.

4-е упражнение — пружинистые приседания. Темп средний. 6-8 раз.

5-е упражнение — наклоны в стороны. Темп средний. 6-8 раз.

6-е упражнение — маховые движения. Темп средний. 4-6 раз.

7-е упражнение — на координацию движений. Темп средний. 6-8 раз.

Автор данного комплекса (Н.Т. Перепелицын) рекомендует включать его между второй и третьей парой в режиме учебного дня, т.е. через 3 часа после начала учебного дня.

Микропаузы в учебном труде студентов с использованием физических упражнений (физкультминуты) полезны в связи с тем, что в умственном труде студентов в силу воздействия разнообразных факторов возникают состояния отвлечения от выполняемой работы, которые относительно непродолжительны 1-3 мин. Чаще это обусловлено усталостью в условиях ограничения активности скелетной мускулатуры, монотонным характером выполняемой работы и др. Наиболее часто подобные явления наблюдаются при самоподготовке студентов, выполняемой на фоне шести, а порой и восьмичасовых аудиторных занятий. В этих условиях полезными бывают микропаузы, заполненные динамическими (бег на месте, приседания, сгибание и выпрямление рук в упоре и т.п.) или позотоническими упражнениями, которые состоят из 5-ти циклов энергичного сокращения и напряжения мышц – антогонистов — мышц сгибателей и разгибателей конечностей и туловища. При продолжительной напряженной умственной работе рекомендуется через каждые 30-60 мин. использовать позотонические упражнения, через каждые 2 часа проводить динамические упражнения, например, бег на месте с глубоким ритмичным дыханием. Физкультминутка состоит из 2-3 упражнений. Примером физкультминутки для студентов может служить следующий комплекс (В.Н. Носарь):

1-е упражнение — потягивание.

2-е упражнение — приседания, выпады или прыжки.

3-е упражнение — на координацию движений.

Использование «малых форм» физической культуры в учебном труде студентов играет существенную роль в оздоровлении его условий, повышении работоспособности.

Для профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления используются такие термины, как рекреация, релаксация.

Термин рекреация — (в переводе с латинского) — восстановление посредством двигательных действий развлекательно-занимательного характера.

Релаксация (в переводе с латинского) уменьшение напряжения, постепенное ослабление, какого либо состояния после прекращения действия факторов, вызвавших это состояние.

Различают отдых пассивный (сон) и активный, связанный с двигательной деятельностью. Физиологическое обоснование активного отдыха связано с именем И.М. Сеченова, впервые показавшего, что смена работы одних мышц работой других лучше способствует восстановлению сил, чем полное бездействие.

Этот принцип стал основой организации отдыха и в сфере умственной деятельности, где подобранные соответствующим образом физические нагрузки до начала умственного труда, в процессе и по его окончании оказывают высокий эффект в сохранении и повышении умственной работоспособности. Не менее эффективны ежедневные самостоятельные занятия физическими упражнениями в общем режиме жизни. В процессе их выполнения в коре больших полушарий мозга возникает «доминанта движения», которая оказывает благоприятное влияние на состояние мышечной, дыхательной и сердечнососудистой систем, активизирует сенсомоторную зону коры, поднимает тонус всего организма. Во время активного отдыха эта доминанта способствует активному протеканию восстановительных процессов.

Среди мероприятий, направленных на повышение умственной работоспособности студентов, на преодоление и профилактику психоэмоционального и функционального перенапряжения можно рекомендовать следующие:

— систематическое изучение учебных предметов студентами в семестре, без «штурма» в период зачетов и экзаменов;

— ритмичную и системную организацию умственного труда;

— постоянное поддержание эмоции интереса;

— совершенствование межличностных отношений студентов между собой и преподавателями вуза, воспитание чувств;

— организацию рационального режима труда, питания, сна и отдыха;

— отказ от вредных привычек: употребления алкоголя и наркотиков, курения и токсикомании;

— двигательную активность и физическую тренировку, постоянное поддержание организма в состоянии оптимальной физической тренированности;

— обучение студентов методам самоконтроля за состоянием организма с целью выявления отклонений от нормы и своевременной корректировки и устранения этих отклонений средствами профилактики.

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

5.1. Общая физическая и специальная подготовка, ее цели и задачи.

В физическом воспитании различают две специфические стороны: обучение движениям (двигательным действиям) и развитие физических способностей.

С помощью двигательной деятельности, организованной посредством физических упражнений и других средств физического воспитания можно в широком диапазоне изменять функциональное состояние организма, направленно регулировать его и тем самым вызывать прогрессивные приспособительные изменения в нем (совершенствование регуляторных функций нервной системы, мышечную гипертрофию, увеличение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем и т.д.). Совокупность их приводит не только к количественным, но и к качественным изменениям функциональных возможностей организма в целом. Это выражается в прогрессировании тех или иных двигательных способностей (силовых, скоростных и др.), повышении общего уровня работоспособности, укреплении здоровья и в других показателях совершенствования естественных свойств организма, в том числе и свойств телосложения (разумеется в той мере, в какой это допускают генетически закрепленные особенности конституции человеческого организма).

В процессе смены поколений через физическое воспитание осуществляется передача накапливаемого человечеством рационального опыта использования двигательных возможностей, какими потенциально обладает человек, и обеспечивается в той или иной мере направленное физическое развитие людей. Общим результатом физического воспитания, если рассматривать его относительно трудовой и других видов практической деятельности людей, является физическая подготовленность, воплощенная в повышенной работоспособности, двигательных умениях и навыках. В этом отношении физическое воспитание можно определить как процесс физической подготовки человека к полноценной жизнедеятельности, в том числе, к социально обусловленной деятельности (трудовой, военной и т.д.).

Различают общую и специальную физическую подготовку.

Общая физическая подготовка (ОФП) — это процесс совершенствования физических способностей, направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. ОФП представляет собой неспециализированный (или относительно мало специализированный) процесс физического воспитания, содержание которого ориентировано на повышение функциональных возможностей, общей работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранном виде деятельности или виде спорта.

Задачи общей физической подготовки состоят в том, чтобы обеспечить высокий уровень всесторонней физической подготовленности, поддерживать его в течение многих лет, содействовать тем самым сохранению крепкого здоровья и творческого долголетия.

Основными средствами общей физической подготовки являются подготовительные упражнения, применяемые в различных видах спорта, содержание которых ориентировано на создание широких предпосылок успеха в самых различных видах деятельности. ОФП строится с использованием закономерностей переноса тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на основные, выполняемые в основной деятельности. Она повышает общий уровень функциональных возможностей организма путем увеличения работоспособности, разносторонне развивает физические способности, систематически обогащает фонд двигательных навыков и умений человека.

С общей физической подготовкой связано достижение физического совершенства — уровня здоровья и всестороннего развития физических способностей, соответствующих требованиям человеческой деятельности в определенных исторически сложившихся условиях производства, военного дела и других сферах общественной жизни.

Следует помнить, что даже достаточно высокая общая физическая подготовленность зачастую не может обеспечить успеха в конкретной спортивной дисциплине или в различных видах профессионального труда. А это значит, что в одних случаях требуется повышенное развитие выносливости, в других — силы и т.д., т.е. необходима специальная подготовка.

Специальная физическая подготовка(СФП) — это процесс, обеспечивающий преимущественное развитие тех физических способностей, которые необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида спорта) или вида трудовой деятельности, при этом она ориентирована на предельную степень развития данных способностей. По мере роста спортивного мастерства объем средств ОФП уменьшается, а объем средств СФП — увеличивается.

Специальная физическая подготовка весьма разнообразна по своей направленности, однако, все ее виды можно свести к двум основным группам:

— спортивная подготовка;

— профессинально-прикладная физическая подготовка (ППФП).

Спортивная подготовка (тренировка) — это целесообразное использование знаний, средств и методов, позволяющих направленно воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным достижениям. Основными средствами специальной физической подготовки служат соревновательные упражнения в данном виде спорта и разрабатываемые на их основе специально — подготовительные упражнения.

Профессионально-прикладная физическая подготовка — разновидность СФП, оформившаяся в самостоятельное направление физического воспитания и нацеленная на психофизическую подготовку человека к продуктивной трудовой деятельности. В процессе профессионально-прикладного использования физической подготовки решаются как задачи повышения работоспособности, так и задачи укрепления здоровья, профилактики профессиональных заболеваний, предупреждения травматизма, улучшения общего и эмоционального состояния человека. Опираясь на данные профессиограмм, определяются задачи, средства и методы ППФП, рекомендуются целесообразные коррективы в общей физической подготовке и формы направленного использования средств физической культуры непосредственно в оптимизации режима и организации труда.

Спортивная подготовка (тренировка) — это целесообразное использование знаний, средств, методов и условий, позволяющее направленно воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным достижениям.

В настоящее время спорт развивается по двум направлениям, имеющим различную целевую направленность, — массовый спорт и спорт высших достижений.

Цель спортивной подготовки в сфере массового спорта — укрепить здоровье, улучшить физическое состояние и активный отдых,

Цель подготовки в сфере спорта высших достижений — добиться максимально высоких результатов в соревновательной деятельности.

Структура подготовленности спортсмена включает технический, физический, тактический и психический элементы.

Под технической подготовленностью следует понимать степень освоения спортсменом техники системы движений конкретного вида спорта. Она тесно связана с физическими, психическими и тактическими возможностями спортсмена, а также с условиями внешней среды. Изменения правил соревнований, использование иного спортивного инвентаря заметно влияет на содержание технической подготовленности спортсменов.

Физическая подготовленность — это возможности функциональных систем организма. Она отражает необходимый уровень развития тех физических качеств, от которых зависит соревновательный успех в определенном виде спорта.

Тактическая подготовленность спортсмена зависит от того, насколько он овладеет средствами спортивной тактики (например, техническими приемами, необходимыми для реализации выбранной тактики), ее видами (наступательной, оборонительной, контратакующей) и формами (индивидуальной, групповой, командной).

Эффективность тактической подготовленности при состязании равных соперников во многих видах спорта определяется способностями спортсмена предвосхищать соревновательную ситуацию до ее развертывания. Способность к этому развивается на тренировочных занятиях, а также при постоянном анализе соревновательного опыта.

Психическая подготовленность по своей структуре неоднородна. В ней можно выделить две относительно самостоятельные и одновременно взаимосвязанные стороны: волевую и специальную психическую подготовленность.

Волевая подготовленность связана с такими качествами, как целеустремленность (ясное видение перспективной цели), решительность и смелость (склонность к разумному риску в сочетании с обдуманностью решений), настойчивость и упорство (способность мобилизовать функциональные резервы, активность в достижении цели), выдержку и самообладание (способность управлять своими мыслями и действиями в условиях эмоционального возбуждения), самостоятельность и инициативность.

Внешние признаки утомления в процессе умственного труда студентов

Объект наблюдения | Утомление | ||

незначительное | значительное | резкое | |

Внимание | Резкие отвлечения | Рассеянное, частые отвлечения | Ослабленное; реакции на новые раздражители(словесные указания) отсутствуют |

Поза | Непостоянная, потягивание ног и выпрямление туловища | Частая смена поз, повороты головы в разные стороны, облокачивание, поддерживание головы руками | Стремление положить голову на стол, вытянуться, откинуться на спинку стула |

Движения | Точные | Неуверенные, замедленные | Суетливые движения рук и пальцев (ухудшение почерка) |

Интерес к новому материалу | Живой интерес, задавание вопросов | Слабый интерес, отсутствие вопросов | Полное отсутствие интереса, апатия |

При длительном и направленном умственном труде наступает утомление — объективное состояние организма, при котором деятельность внешних органов чувств аномальна: может возникнуть резкое кратковременное повышение или до крайности ослабление реакции организма: почти мгновенное исчезновение из памяти только недавно усвоенного, снижается сила памяти, что ведет к состоянию, когда представления, образы становятся расплывчатыми, «мысли убегают», прекращается желание трудиться, состояние организма длительно не восстанавливается.

Часто состояние утомления смешивают с усталостью — субъективным чувством индивидуума, для которого характерны практически все перечисленные выше признаки, но они кратковременны, причины их известны: неудовлетворенность сделанным, неудачи, условия плохой организации мыслительного труда, эмоциональный подъем (к примеру: в день экзамена получение высокой оценки) и т.д. Необходимо особо отметить, что, к примеру, успешная сдача экзамена может еще больше мобилизовать студента, и «провал» может привести к депрессивному состоянию.

Умственный труд проходит в условиях недостаточной двигательной активности, что способствует развитию процессов торможения в коре больших полушарий и, как следствие, ухудшение общего самочувствия, пониженная работоспособность, утомление.

Проявление первых признаков значительного, особенно резкого утомления — биологически необходимая защита от развития истощения организма, сигнал для прекращения работы, для реакции.

Волевым усилием можно заставить организм продолжать работу, что только отдалит (не ликвидирует!) утомление или, что намного опаснее, приведет к состоянию переутомления. Переутомлению присущи постоянное чувство усталости до начала работы, отсутствие интереса, апатия, повышенная неадекватная реакция, головная боль, головокружение, снижение аппетита, снижение веса тела, потливость, снижение сопротивляемости организма инфекциям и т.п

Изменение умственной работоспособности, наблюдение в течение дня, недели, семестра и учебного года отражают соответствующие поставленным целям, задачам корреляционно связанные с состоянием организма периоды врабатывания, стабильной, высокой работоспособности в период ее снижения.

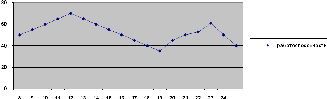

Начало учебного дня не отличается высокой эффективностью учебного труда. Период врабатывания — в пределах 10-30 минут. За этот период в коре головного мозга образуется рабочая доминанта. Важное значение имеет соответствующая установка — мотивация. Период высокой оптимальной работоспособности обычно не превышает 3 часов (1,5—3 часа). Изменения функционального состояния организма соответствуют содержанию, форме, виду, объему учебного труда. Далее наступает период снижения работоспособности или ее продолжение на требуемом уровне за счет волевых усилий, в силу созданных условий деятельности. Обратим внимание на приведенный на рис.1 так называемый «второй подъем» работоспособности при самостоятельной работе. Объяснение этого явления кроется в суточной ритмике и связывается, в основном, с психическим настроением волевого характера.

Любая человеческая деятельность, а интеллектуальная особенно, психологически увязывается с влиянием жизненных, обусловленных требованиями трудового процесса ритмов и свойственных организму биологических колебаний. Для человека наибольшее значение имеют так называемые «суточные ритмы», в процессе которых изменяются более пятидесяти (!) физиологических функций организма. В период бодрствования, активной деятельности показатели функционального состояния сердечнососудистой, эндокринной, мышечной, выделительной и других систем достигают самого высокого уровня, а в период отдыха, сна реализуются на необходимом уровне восстановительные процессы. Чем больше и точнее осуществлен контакт с началом учебно-трудовой деятельности с мобилизацией жизненно важных функций организма, тем продуктивнее будут результаты трудовых действий.

Рис. 1. Работоспособность студента в процессе учебно-трудового дня

Достаточно многими исследованиями установлено деление студенческого контингента на студентов, отнесенным к «утреннему» типу, так называемым «жаворонкам», отличающихся наиболее приподнятым настроением, высокой работоспособностью в утреннее и дневное время, и студентов «вечернего» типа — «сов», несколько заторможенных в первой половине дня, высокий уровень работоспособности которых начинается с 17-18 часов.

Из 400 обследованных немецким ученым Хампом было установлено, что у 35% тип «деловой активности» имеет смысл отнести к «вечерним», 17% — к «утренним», 48% — к «аритмичным» типам. Нет единого мнения по вопросу: «Заложены ли эти особенности в генетической программе или формируются на протяжении жизненных периодов?». Всегда надо помнить, что любой труд, а умственный особенно, и отдых в своем биоритме — залог не только высокой эффективности, но и сохранения высокого уровня здоровья. Идеальный вариант расписания — отдельно для «жаворонков», отдельно для «сов» — составить невозможно и поэтому студенты-«совы», занимающиеся на дневной форме обучения, и студенты-«жаворонки», занимающиеся на вечерней, находятся в условиях высокого уровня мотивации и «волевого синдрома».

Известно, что мотив в деятельности человека — осознанное проявление активности, целенаправленное на выполнение поставленных задач, что подтверждается исследованиями М.Я. Виленского. Студентам предлагалось выполнять вычислительные операции в принудительном темпе. Одни требовали логики мышления, другие были менее сложными.

Условием эксперимента было продолжение работы до предела возможностей каждого испытуемого. В конечном итоге: студенты, проявившие избирательное отношение вследствие интереса, эмоциональности выполняли работу значительно дольше по времени, чем те, у которых этот мотив отсутствовал.

Не менее интересен и результат другого эксперимента, в процессе которого студенты постоянно находились под влиянием воздействия информации о результатах их работы. Качественная эффективность выполняемых действий была лучше у тех, кто такую информацию получал.

Умственная работоспособность студентов изменяется в зависимости от психофизиологического состояния организма до начала работы, особенностями самой работы, ее организацией и другими причинами. Независимо от времени деятельности: будь то академический час, учебный день, неделя, семестр, учебный год, учебный труд характеризуется различными периодами эффективности: врабатывания, устойчивой (оптимальной) работоспособностью и периодом ее снижения.

Учебный день: период врабатывания до 15-30 минут. Этот период характеризуется образованием рабочей доминанты. Особое значение имеет установка, психологическая настройка. Второй период, длительностью 1,5-3 часа, обладает высокой степенью эффективности, максимального использования функциональных возможностей, изменения в организме, которые адекватны требованиям учебной деятельности. Третий период — период полной компенсации начальных признаков утомления волевыми усилиями и положительной мотивацией. Далее наступает период несбалансированной компенсации, нарастает утомление (нарушается работа анализаторов, устойчивость внимания, оперативной памяти и др.). Следующий этап характеризуется прогрессирующим снижением работоспособности, резким снижением продуктивности и угасания рабочей доминанты.

Рабочий день студента не заканчивается аудиторными занятиями: он включает время на самоподготовку. Второй подъем работоспособности объясняется не только суточной ритмикой, но и мотивацией, психологической установкой и использованием «волевого синдрома».

Учебная неделя: период врабатывания — понедельник; вторник-четверг — высокий уровень работоспособности, пятница-суббота — период ее снижения. Естественно, что эта закономерность изменится при вмешательстве различных факторов нервно-эмоционального направления, связанного, например, с выполнением ответственного задания, подготовкой к контрольной, семинару, зачету и т.п.

Работоспособность студентов в течение семестра, учебного года также подчинена изменениям в периодах врабатывания, оптимальной деятельности, снижения. Студенты обычно «входят в форму» (период пребывания) 3-3,5 недели. Работоспособность устойчивого, высокой эффективности характера длится приблизительно 10 недель. В декабре в периоды увеличения ежедневной нагрузки до 11-13 часов и более, в сочетании с нервно-эмоциональным состоянием и переживаниями в периоды зачетной и экзаменационной сессий наблюдается снижение работоспособности. Ее высокий уровень достигается психологическим настроем, целевой мотивацией и, естественно волевыми усилиями.

Зимние каникулы — период восстановления работоспособности. У спортсменов, в группах организованного активного отдыха работоспособность восстанавливается полностью. В группах отдыха самостоятельными формами — только на 60-70% от исходных данных. Период врабатывания во втором семестре соответственно — 5-7 дней и 12-16 дней. Устойчиво высокая работоспособность характерна почти до конца апреля. Снижение ее в конце апреля объясняется накоплением в течение учебного года многих отрицательных факторов и их кумулятивным негативным воздействием.

1.5. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе

Школьное обучение представляет собой результат совместной деятельности учителя и ученика. В связи с этим необходимо различать гигиенические требования, предъявляемые и к педагогу, и к ученику. Это помогает, с одной стороны, выработать систему индивидуальных действий ученика, которая включает в себя планирование всех этапов учебной деятельности, подготовку и содержание в порядке рабочего места, выполнение заданий в соответствии с принципом от легкого к трудному, от простого к сложному и др. С другой стороны, рациональное распределение рабочей нагрузки учителя в течение дня, устранение перерывов между уроками, учет трудности учебного предмета при составлении расписания, предоставление максимальной возможности для расширения знаний входят в понятие научной организации труда учителя. К гигиене педагогического труда также относятся нормирование деятельности каждого учителя (при этом учитывается нарастание утомления на протяжении рабочего дня), возможность ежедневного отдыха, отдыха в выходные дни, смена деятельности во время каникул, полноценный отдых летом.

Научно-гигиенические основы труда детей. Умственная работа является продуктом деятельности клеток коры головного мозга, которая у детей обычно сопровождается двигательной активностью – работой мышц. Мышечная работа, в свою очередь, связана с деятельностью центральной и периферической нервной системы. Таким образом, труд ученика представляет собой продукт обязательного сочетания умственного и физического труда.

Научно-гигиеническая организация труда школьника включает в себя организацию учебного и воспитательного процесса, а также отдыха с учетом физиологических возможностей ребенка. Сюда входит создание оптимальных условий, которые способствуют сохранению работоспособности ребенка, его нормальному росту и развитию, укреплению его здоровья. Следовательно, все стороны учебы и воспитания детей (соблюдение режима дня, возрастное нормирование нагрузки на нервную систему и мышечный аппарат, правильная организация быта, полноценный отдых) должны быть тесно взаимосвязаны. Недостаточное удовлетворение физиологических потребностей ребенка ведет к угнетению нормальных жизненных функций, снижению устойчивости к неблагоприятным факторам, повышению восприимчивости к инфекционным болезням, нарушению взаимосвязи между системами организма, отрицательно сказывается на высшей нервной деятельности.

В гигиене значительное внимание уделяется соблюдению физиологических норм, влияющих на способности ребенка. Основными ограничительными факторами являются утомление и переутомление.

Утомление и переутомление. Результатом любой достаточно длительной работы является утомление организма в связи с тем, что в процессе деятельности запасы энергии, накопленные в клетках и необходимые для работы, постепенно истощаются. Постепенное нарастание умственного утомления выражается в снижении работоспособности: уменьшается количество и ухудшается качество сделанного, снижается интерес к работе, нарушается координация отдельных операций, рассеивается внимание, ослабляется память, появляется неуверенность. Временное снижение работоспособности клеток мозговой ткани и всего организма в целом называется утомлением. Это естественное физиологическое явление.

Физиологическую природу и нервные механизмы умственного утомления объясняет классическая рефлекторная теория Сеченова – Павлова, в соответствии с которой источник ощущения усталости находится «исключительно в центральной нервной системе», а не в мышцах, как считалось ранее. Утомление корковых клеток И.П. Павлов рассматривал как их «функциональное разрушение», а наступающее в них торможение – как процесс, предотвращающий дальнейшее разрушение и дающий возможность клеткам восстановить свое нормальное состояние.

Таким образом, утомление – это естественное временное физиологическое состояние организма. Избежать его нельзя, но умелое использование методики работы и своевременная разгрузка организма позволяют на некоторое время отсрочить утомление.

Признаки утомления у детей обычно появляются к концу четвертого-пятого урока: возникают вялость, рассеянность, сонливость, внимание плохо концентрируется, возможны нарушения дисциплины. Если возникшее утомление не сменяется отдыхом, то наступает переутомление, которое очень вредно для организма, поскольку связано с превышением функциональных возможностей корковых клеток и является запредельным. Переутомление школьников связано с чрезмерной нагрузкой, сочетающей учебную работу и занятия в кружках, музыкальной, спортивной школах, нарушение режима дня и правил личной гигиены.

Обычно переутомление проявляется сразу после перегрузки, но может возникнуть и через некоторое время. Например, если в период летних каникул отдых ребенка организован неправильно, то в начале учебного года это может и не сказаться на успеваемости, однако работоспособность такого ученика снизится значительно раньше, чем у нормально отдохнувшего ребенка.

Чтобы устранить острое (быстрое и однократное) утомление, как правило, достаточно хорошо выспаться ночью. Систематическое утомление и переутомление одним нормальным сном не устраняется. Для этого необходимы отдых в течение не менее двух недель, высококалорийное питание с обилием витаминов, водные процедуры, соответствующая организация сна. Употребление тонизирующих средств и напитков при этом нежелательно.

Чтобы предупредить утомление, необходимо правильно и рационально организовать труд школьника. Это обеспечивается усилиями учителя, так как сами дети к этому еще недостаточно способны в связи с возрастными особенностями.

Понятие о «школьной зрелости» ребенка. В нашей стране обязательное школьное обучение детей введено с 6–7 лет. Как правило, к этому времени организм ребенка морфологически и функционально подготовлен для обучения. Тем не менее поступление ребенка в школу – это поворотный момент в его жизни, ломающий стереотип, выработанный в дошкольных учреждениях и семье.

Самыми трудными для большинства учащихся обычно бывают первые 2–3 месяца учебы. Возможно даже возникновение такого состояния, которое определяется врачами как адаптационная болезнь (еще ее называют «школьным стрессом» или «школьным шоком»). В задачу педагога входит облегчение периода адаптации ребенка к новым условиям, т. е. уменьшение нервно-психологической травматичности переходного периода от дошкольной жизни к школьной.

Понятие школьной зрелости, т. е. функциональной готовности ребенка к учебе, относят к числу важных проблем возрастной физиологии, педагогики, психологии и школьной гигиены. С ним связана характеристика уровня физического, психического и социального развития, при котором ребенок становится восприимчивым к систематическому обучению и воспитанию в школе. Педагоги, врачи, психологи должны учитывать степень школьной зрелости, так как дети, не достигшие этого уровня, становятся неуспевающими учениками.

Чтобы определить степень школьной зрелости, используют тест, предложенный в 1955 г. немецким психологом А. Керном и усовершенствованный И. Ирасеком в 1966 г. Тест Керна – Ирасека состоит из следующих заданий: ребенку предлагают нарисовать человека и точки, расположенные в определенном порядке, по памяти после их демонстрации и срисовывать фразу, написанную прописью. Работа оценивается по пятибалльной системе – от 1 (наилучшая оценка) до 5 (наихудшая оценка). Сумма баллов за отдельные задания является общим показателем. Дети, получившие за выполнение трех заданий теста от 3 до 5 баллов, считаются готовыми к систематическому обучению. Получение 6–8 баллов указывает на необходимость дополнительной подготовки детей к школе (это так называемые среднезрелые дети). Оценка в 9 и более баллов говорит о неготовности к школьному обучению.

Индивидуальный подход к детям. Появится ли интерес учеников к уроку, зависит от мастерства учителя, от его умения преподносить материал с учетом возрастных особенностей учеников, а также от физического состояния детей, типа их высшей нервной деятельности и функциональных возможностей.

Чаще всего состав учеников в классе неоднороден: встречаются дети с ослабленным здоровьем и более низким уровнем подготовки, нуждающиеся в индивидуальном режиме и подборе особого материала для домашних заданий, консультациях, дополнительных занятиях.

Для детей, страдающих хроническими болезнями (ревматизмом, туберкулезной интоксикацией), предусмотрен свободный от посещения школы один день в неделю, когда они работают дома по заданию учителей. Решение о предоставлении ребенку свободного от посещения школы дня выносит педсовет на основании медицинских документов. Прежде всего на такую льготу претендуют дети, которые живут на расстоянии 500 м и далее от школы.

Несбалансированный режим дня;

Несбалансированный режим дня;